Contenus

Editeur contient

Palais de la découverte

-

Cm-Min-008 Surface minimale en paraffine.

Cm-Min-008 Surface minimale en paraffine. -

Cm-Min-010 Surface minimale ou surface de Scherk.

Cm-Min-010 Surface minimale ou surface de Scherk. -

Cm-Min-011 Surface minimale ou surface de Scherk.

Cm-Min-011 Surface minimale ou surface de Scherk. -

Cm-Min-012 Surface minimale ou surface de Scherk.

Cm-Min-012 Surface minimale ou surface de Scherk. -

Cm-Min-013 Surface minimale ou surface de Scherk.

Cm-Min-013 Surface minimale ou surface de Scherk. -

Cm-Min-014 Surface minimale ou surface de Scherk.

Cm-Min-014 Surface minimale ou surface de Scherk. -

Cm-Min-015 Surface minimale ou surface de Scherk.

Cm-Min-015 Surface minimale ou surface de Scherk. -

Cm-Min-016 Surface minimale ou surface de Scherk.

Cm-Min-016 Surface minimale ou surface de Scherk. -

Ct-Neg-016 Hélicoïde.

Ct-Neg-016 Hélicoïde. -

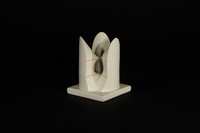

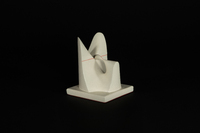

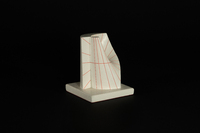

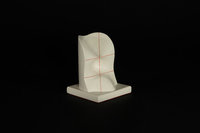

Cu-Csi-050 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-050 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-051 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-051 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-052 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-052 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-053 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-053 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-054 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-054 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-055 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-055 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-056 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-056 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-057 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-057 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-058 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-058 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-059 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-059 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Cu-Csi-060 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers.

Cu-Csi-060 Quelques exemples de surfaces du 3ème degré, aussi appelées cubiques. Ce sont des surfaces dont l’équation algébrique \(f(x,y,x)=0\) ne comporte que des termes dont le degré est inférieur ou égal à 3 (par exemple \(z^3+x^2y+xz+3=0\)) Il existe une très grande variété de formes, mais on a pu montrer, à la fin du siècle dernier, comment en faire une classification sommaire en fonction du nombre de droites réelles qui appartiennent à la surface : une cubique contient soit une infinité de droites réelles, et c’est alors une surface réglée, soit un nombre fini de droites réelles qui ne peut excéder 27. Par ailleurs, en faisant varier continûment les coefficients, on fait apparaitre ou disparaitre certaines de ces droites, ou certains points particuliers. -

Gd-Reg-004 Surface réglée : deux conoïdes à base ellipsoïde. Modèle inspiré de ceux réalisés dans les années 1830 par Théodore Olivier, géomètre professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures. Ses modèles furent fabriqués par deux constructeurs parisiens successifs : d'abord par l'entreprise "Pixii Père et Fils" (Hippolyte Pixii), qui devint "Fabre de Lagrange" dans les années 1870.

Gd-Reg-004 Surface réglée : deux conoïdes à base ellipsoïde. Modèle inspiré de ceux réalisés dans les années 1830 par Théodore Olivier, géomètre professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures. Ses modèles furent fabriqués par deux constructeurs parisiens successifs : d'abord par l'entreprise "Pixii Père et Fils" (Hippolyte Pixii), qui devint "Fabre de Lagrange" dans les années 1870. -

Gd-Reg-005 Hyperboloïde à une feuille et son cône asymptote. Modèle inspiré de ceux réalisés dans les années 1830 par Théodore Olivier, géomètre professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures. Ses modèles furent fabriqués par deux constructeurs parisiens successifs : d'abord par l'entreprise "Pixii Père et Fils" (Hippolyte Pixii), qui devint "Fabre de Lagrange" dans les années 1870.

Gd-Reg-005 Hyperboloïde à une feuille et son cône asymptote. Modèle inspiré de ceux réalisés dans les années 1830 par Théodore Olivier, géomètre professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures. Ses modèles furent fabriqués par deux constructeurs parisiens successifs : d'abord par l'entreprise "Pixii Père et Fils" (Hippolyte Pixii), qui devint "Fabre de Lagrange" dans les années 1870. -

Gd-Reg-006 Surface réglée, bois, fils et plomb. Modèle inspiré de ceux réalisés dans les années 1830 par Théodore Olivier, géomètre professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures. Ses modèles furent fabriqués par deux constructeurs parisiens successifs : d'abord par l'entreprise "Pixii Père et Fils" (Hippolyte Pixii), qui devint "Fabre de Lagrange" dans les années 1870.

Gd-Reg-006 Surface réglée, bois, fils et plomb. Modèle inspiré de ceux réalisés dans les années 1830 par Théodore Olivier, géomètre professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures. Ses modèles furent fabriqués par deux constructeurs parisiens successifs : d'abord par l'entreprise "Pixii Père et Fils" (Hippolyte Pixii), qui devint "Fabre de Lagrange" dans les années 1870. -

Gd-Reg-007 Surface réglée, cylindre, deux cônes et deux nappes pivotantes. Modèle inspiré de ceux réalisés dans les années 1830 par Théodore Olivier, géomètre professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures. Ses modèles furent fabriqués par deux constructeurs parisiens successifs : d'abord par l'entreprise "Pixii Père et Fils" (Hippolyte Pixii), qui devint "Fabre de Lagrange" dans les années 1870.

Gd-Reg-007 Surface réglée, cylindre, deux cônes et deux nappes pivotantes. Modèle inspiré de ceux réalisés dans les années 1830 par Théodore Olivier, géomètre professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures. Ses modèles furent fabriqués par deux constructeurs parisiens successifs : d'abord par l'entreprise "Pixii Père et Fils" (Hippolyte Pixii), qui devint "Fabre de Lagrange" dans les années 1870. -

Od-002 Surface de Gauss.

Od-002 Surface de Gauss. -

Od-003 Surface statistique en plâtre indiquant la corrélation qui existe dans la distribution des atouts entre deux mains au jeu du Whist.

Od-003 Surface statistique en plâtre indiquant la corrélation qui existe dans la distribution des atouts entre deux mains au jeu du Whist. -

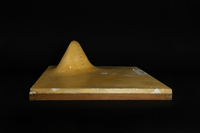

Od-004 Surface empirique de Galton, indiquant la corrélation qui existe entre la taille des pères et celles de leurs fils.

Od-004 Surface empirique de Galton, indiquant la corrélation qui existe entre la taille des pères et celles de leurs fils. -

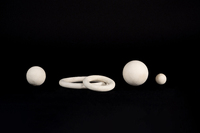

Od-005 Surfaces diverses remarquables.

Od-005 Surfaces diverses remarquables. -

Od-006 Projection d’un cercle dans diverses positions

Od-006 Projection d’un cercle dans diverses positions -

Po-001 Développement à trois dimensions de la surface latérale de l'hyperpyramide.

Po-001 Développement à trois dimensions de la surface latérale de l'hyperpyramide. -

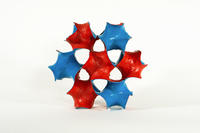

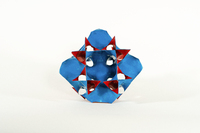

Po-002 Polyèdre semi-régulier.À côté des solides d’Archimède, il existe des figures non convexes méritant elles aussi par leurs propriétés le qualificatif de “semi-réguliers”. Badoureau le premier, entreprit une recherche qui, bien qu’incomplète, le conduisit vers 1875 à la découverte d’un grand nombre de polyèdres semi-réguliers étoilés. Certains polyèdres semi-réguliers offrent la particularité de n’avoir ni centre ni plan de symétrie. Chacun d’eux présente donc deux variétés qui, comme main droite et main gauche, ne sont pas superposables l’une à l’autre. Cherchant à compléter les travaux de Badoureau, Jean Lesavre et Raymond Mercier ont reconnu l’existence de six corps étoilées possédant également cette propriété. Les 60 sommets de chacun de ces polyèdres se groupent cinq par cinq sur les faces d’un dodécaèdre régulier convexe, qui a été utilisé ici comme support transparent. En raison de la complexité de ces solides ils n’ont été représentés que par leurs arêtes. Pour distinguer plus facilement les faces, ces arêtes sont matérialisées par des fils de diverses couleurs. Les faces orthoèdres, perpendiculaires à des axes de répétition de la figure, ont pour côtés des fils de même couleur : - jaune pour les triangles équilatéraux, - verte pour les pentagones convexes, - rouge pour les pentagones étoilés. Les fils bleus figurent les arêtes perpendiculaires aux axes binaires. Les faces plagièdres, au nombre de trois par sommet et de 60 par polyèdre, sont des triangles équilatéraux ayant leurs trois côtés de couleurs différentes. On remarquera autour de chaque sommet l’alternance des deux types de faces, en admettant que les arêtes bleues jouent le rôle de faces orthoèdres.

Po-002 Polyèdre semi-régulier.À côté des solides d’Archimède, il existe des figures non convexes méritant elles aussi par leurs propriétés le qualificatif de “semi-réguliers”. Badoureau le premier, entreprit une recherche qui, bien qu’incomplète, le conduisit vers 1875 à la découverte d’un grand nombre de polyèdres semi-réguliers étoilés. Certains polyèdres semi-réguliers offrent la particularité de n’avoir ni centre ni plan de symétrie. Chacun d’eux présente donc deux variétés qui, comme main droite et main gauche, ne sont pas superposables l’une à l’autre. Cherchant à compléter les travaux de Badoureau, Jean Lesavre et Raymond Mercier ont reconnu l’existence de six corps étoilées possédant également cette propriété. Les 60 sommets de chacun de ces polyèdres se groupent cinq par cinq sur les faces d’un dodécaèdre régulier convexe, qui a été utilisé ici comme support transparent. En raison de la complexité de ces solides ils n’ont été représentés que par leurs arêtes. Pour distinguer plus facilement les faces, ces arêtes sont matérialisées par des fils de diverses couleurs. Les faces orthoèdres, perpendiculaires à des axes de répétition de la figure, ont pour côtés des fils de même couleur : - jaune pour les triangles équilatéraux, - verte pour les pentagones convexes, - rouge pour les pentagones étoilés. Les fils bleus figurent les arêtes perpendiculaires aux axes binaires. Les faces plagièdres, au nombre de trois par sommet et de 60 par polyèdre, sont des triangles équilatéraux ayant leurs trois côtés de couleurs différentes. On remarquera autour de chaque sommet l’alternance des deux types de faces, en admettant que les arêtes bleues jouent le rôle de faces orthoèdres. -

Po-003 À côté des solides d’Archimède, il existe des figures non convexes méritant elles aussi par leurs propriétés le qualificatif de “semi-réguliers”. Badoureau le premier, entreprit une recherche qui, bien qu’incomplète, le conduisit vers 1875 à la découverte d’un grand nombre de polyèdres semi-réguliers étoilés. Certains polyèdres semi-réguliers offrent la particularité de n’avoir ni centre ni plan de symétrie. Chacun d’eux présente donc deux variétés qui, comme main droite et main gauche, ne sont pas superposables l’une à l’autre. Cherchant à compléter les travaux de Badoureau, Jean Lesavre et Raymond Mercier ont reconnu l’existence de six corps étoilées possédant également cette propriété. Les 60 sommets de chacun de ces polyèdres se groupent cinq par cinq sur les faces d’un dodécaèdre régulier convexe, qui a été utilisé ici comme support transparent. En raison de la complexité de ces solides ils n’ont été représentés que par leurs arêtes. Pour distinguer plus facilement les faces, ces arêtes sont matérialisées par des fils de diverses couleurs. Les faces orthoèdres, perpendiculaires à des axes de répétition de la figure, ont pour côtés des fils de même couleur : - jaune pour les triangles équilatéraux, - verte pour les pentagones convexes, - rouge pour les pentagones étoilés. Les fils bleus figurent les arêtes perpendiculaires aux axes binaires. Les faces plagièdres, au nombre de trois par sommet et de 60 par polyèdre, sont des triangles équilatéraux ayant leurs trois côtés de couleurs différentes. On remarquera autour de chaque sommet l’alternance des deux types de faces, en admettant que les arêtes bleues jouent le rôle de faces orthoèdres.

Po-003 À côté des solides d’Archimède, il existe des figures non convexes méritant elles aussi par leurs propriétés le qualificatif de “semi-réguliers”. Badoureau le premier, entreprit une recherche qui, bien qu’incomplète, le conduisit vers 1875 à la découverte d’un grand nombre de polyèdres semi-réguliers étoilés. Certains polyèdres semi-réguliers offrent la particularité de n’avoir ni centre ni plan de symétrie. Chacun d’eux présente donc deux variétés qui, comme main droite et main gauche, ne sont pas superposables l’une à l’autre. Cherchant à compléter les travaux de Badoureau, Jean Lesavre et Raymond Mercier ont reconnu l’existence de six corps étoilées possédant également cette propriété. Les 60 sommets de chacun de ces polyèdres se groupent cinq par cinq sur les faces d’un dodécaèdre régulier convexe, qui a été utilisé ici comme support transparent. En raison de la complexité de ces solides ils n’ont été représentés que par leurs arêtes. Pour distinguer plus facilement les faces, ces arêtes sont matérialisées par des fils de diverses couleurs. Les faces orthoèdres, perpendiculaires à des axes de répétition de la figure, ont pour côtés des fils de même couleur : - jaune pour les triangles équilatéraux, - verte pour les pentagones convexes, - rouge pour les pentagones étoilés. Les fils bleus figurent les arêtes perpendiculaires aux axes binaires. Les faces plagièdres, au nombre de trois par sommet et de 60 par polyèdre, sont des triangles équilatéraux ayant leurs trois côtés de couleurs différentes. On remarquera autour de chaque sommet l’alternance des deux types de faces, en admettant que les arêtes bleues jouent le rôle de faces orthoèdres. -

Po-004 À côté des solides d’Archimède, il existe des figures non convexes méritant elles aussi par leurs propriétés le qualificatif de “semi-réguliers”. Badoureau le premier, entreprit une recherche qui, bien qu’incomplète, le conduisit vers 1875 à la découverte d’un grand nombre de polyèdres semi-réguliers étoilés. Certains polyèdres semi-réguliers offrent la particularité de n’avoir ni centre ni plan de symétrie. Chacun d’eux présente donc deux variétés qui, comme main droite et main gauche, ne sont pas superposables l’une à l’autre. Cherchant à compléter les travaux de Badoureau, Jean Lesavre et Raymond Mercier ont reconnu l’existence de six corps étoilées possédant également cette propriété. Les 60 sommets de chacun de ces polyèdres se groupent cinq par cinq sur les faces d’un dodécaèdre régulier convexe, qui a été utilisé ici comme support transparent. En raison de la complexité de ces solides ils n’ont été représentés que par leurs arêtes. Pour distinguer plus facilement les faces, ces arêtes sont matérialisées par des fils de diverses couleurs. Les faces orthoèdres, perpendiculaires à des axes de répétition de la figure, ont pour côtés des fils de même couleur : - jaune pour les triangles équilatéraux, - verte pour les pentagones convexes, - rouge pour les pentagones étoilés. Les fils bleus figurent les arêtes perpendiculaires aux axes binaires. Les faces plagièdres, au nombre de trois par sommet et de 60 par polyèdre, sont des triangles équilatéraux ayant leurs trois côtés de couleurs différentes. On remarquera autour de chaque sommet l’alternance des deux types de faces, en admettant que les arêtes bleues jouent le rôle de faces orthoèdres.

Po-004 À côté des solides d’Archimède, il existe des figures non convexes méritant elles aussi par leurs propriétés le qualificatif de “semi-réguliers”. Badoureau le premier, entreprit une recherche qui, bien qu’incomplète, le conduisit vers 1875 à la découverte d’un grand nombre de polyèdres semi-réguliers étoilés. Certains polyèdres semi-réguliers offrent la particularité de n’avoir ni centre ni plan de symétrie. Chacun d’eux présente donc deux variétés qui, comme main droite et main gauche, ne sont pas superposables l’une à l’autre. Cherchant à compléter les travaux de Badoureau, Jean Lesavre et Raymond Mercier ont reconnu l’existence de six corps étoilées possédant également cette propriété. Les 60 sommets de chacun de ces polyèdres se groupent cinq par cinq sur les faces d’un dodécaèdre régulier convexe, qui a été utilisé ici comme support transparent. En raison de la complexité de ces solides ils n’ont été représentés que par leurs arêtes. Pour distinguer plus facilement les faces, ces arêtes sont matérialisées par des fils de diverses couleurs. Les faces orthoèdres, perpendiculaires à des axes de répétition de la figure, ont pour côtés des fils de même couleur : - jaune pour les triangles équilatéraux, - verte pour les pentagones convexes, - rouge pour les pentagones étoilés. Les fils bleus figurent les arêtes perpendiculaires aux axes binaires. Les faces plagièdres, au nombre de trois par sommet et de 60 par polyèdre, sont des triangles équilatéraux ayant leurs trois côtés de couleurs différentes. On remarquera autour de chaque sommet l’alternance des deux types de faces, en admettant que les arêtes bleues jouent le rôle de faces orthoèdres. -

Po-005 À côté des solides d’Archimède, il existe des figures non convexes méritant elles aussi par leurs propriétés le qualificatif de “semi-réguliers”. Badoureau le premier, entreprit une recherche qui, bien qu’incomplète, le conduisit vers 1875 à la découverte d’un grand nombre de polyèdres semi-réguliers étoilés. Certains polyèdres semi-réguliers offrent la particularité de n’avoir ni centre ni plan de symétrie. Chacun d’eux présente donc deux variétés qui, comme main droite et main gauche, ne sont pas superposables l’une à l’autre. Cherchant à compléter les travaux de Badoureau, Jean Lesavre et Raymond Mercier ont reconnu l’existence de six corps étoilées possédant également cette propriété. Les 60 sommets de chacun de ces polyèdres se groupent cinq par cinq sur les faces d’un dodécaèdre régulier convexe, qui a été utilisé ici comme support transparent. En raison de la complexité de ces solides ils n’ont été représentés que par leurs arêtes. Pour distinguer plus facilement les faces, ces arêtes sont matérialisées par des fils de diverses couleurs. Les faces orthoèdres, perpendiculaires à des axes de répétition de la figure, ont pour côtés des fils de même couleur : - jaune pour les triangles équilatéraux, - verte pour les pentagones convexes, - rouge pour les pentagones étoilés. Les fils bleus figurent les arêtes perpendiculaires aux axes binaires. Les faces plagièdres, au nombre de trois par sommet et de 60 par polyèdre, sont des triangles équilatéraux ayant leurs trois côtés de couleurs différentes. On remarquera autour de chaque sommet l’alternance des deux types de faces, en admettant que les arêtes bleues jouent le rôle de faces orthoèdres.

Po-005 À côté des solides d’Archimède, il existe des figures non convexes méritant elles aussi par leurs propriétés le qualificatif de “semi-réguliers”. Badoureau le premier, entreprit une recherche qui, bien qu’incomplète, le conduisit vers 1875 à la découverte d’un grand nombre de polyèdres semi-réguliers étoilés. Certains polyèdres semi-réguliers offrent la particularité de n’avoir ni centre ni plan de symétrie. Chacun d’eux présente donc deux variétés qui, comme main droite et main gauche, ne sont pas superposables l’une à l’autre. Cherchant à compléter les travaux de Badoureau, Jean Lesavre et Raymond Mercier ont reconnu l’existence de six corps étoilées possédant également cette propriété. Les 60 sommets de chacun de ces polyèdres se groupent cinq par cinq sur les faces d’un dodécaèdre régulier convexe, qui a été utilisé ici comme support transparent. En raison de la complexité de ces solides ils n’ont été représentés que par leurs arêtes. Pour distinguer plus facilement les faces, ces arêtes sont matérialisées par des fils de diverses couleurs. Les faces orthoèdres, perpendiculaires à des axes de répétition de la figure, ont pour côtés des fils de même couleur : - jaune pour les triangles équilatéraux, - verte pour les pentagones convexes, - rouge pour les pentagones étoilés. Les fils bleus figurent les arêtes perpendiculaires aux axes binaires. Les faces plagièdres, au nombre de trois par sommet et de 60 par polyèdre, sont des triangles équilatéraux ayant leurs trois côtés de couleurs différentes. On remarquera autour de chaque sommet l’alternance des deux types de faces, en admettant que les arêtes bleues jouent le rôle de faces orthoèdres. -

Po-Arc-021 Polyèdre d'Archimède : tétraèdre tronqué.

Po-Arc-021 Polyèdre d'Archimède : tétraèdre tronqué. -

Po-Arc-023 Polyèdre d'Archimède : octaèdre tronqué.

Po-Arc-023 Polyèdre d'Archimède : octaèdre tronqué. -

Po-Arc-025 Polyèdre d'Archimède : icosidodécaèdre tronqué.

Po-Arc-025 Polyèdre d'Archimède : icosidodécaèdre tronqué. -

Po-Arc-027 Polyèdre d'Archimède : cube adouci.

Po-Arc-027 Polyèdre d'Archimède : cube adouci. -

Po-Arc-028 Polyèdre d'Archimède : icosidodécaèdre.

Po-Arc-028 Polyèdre d'Archimède : icosidodécaèdre. -

Po-Arc-029 Polyèdre d'Archimède : dodécaèdre adouci.

Po-Arc-029 Polyèdre d'Archimède : dodécaèdre adouci. -

Po-Arc-033 Polyèdre d'Archimède : icosaèdre tronqué.

Po-Arc-033 Polyèdre d'Archimède : icosaèdre tronqué. -

Po-Dmg-002 Développement de l’hypercube (8 cellules).

Po-Dmg-002 Développement de l’hypercube (8 cellules). -

Po-Ncn-003 Les cinq tétraèdres du dodécaèdre.

Po-Ncn-003 Les cinq tétraèdres du dodécaèdre. -

Po-Pla-001 5 polyèdres de Platon : hexaèdre ou cube.

Po-Pla-001 5 polyèdres de Platon : hexaèdre ou cube. -

Po-Pla-002 5 polyèdres de Platon : tétraèdre.

Po-Pla-002 5 polyèdres de Platon : tétraèdre. -

Po-Pla-003 5 polyèdres de Platon : octaèdre.

Po-Pla-003 5 polyèdres de Platon : octaèdre. -

Po-Pla-004 5 polyèdres de Platon : dodécaèdre.

Po-Pla-004 5 polyèdres de Platon : dodécaèdre. -

Po-Pla-005 5 polyèdres de Platon : icosaèdre.

Po-Pla-005 5 polyèdres de Platon : icosaèdre. -

Po-Pla-021 5 polyèdres de Platon : hexaèdre ou cube.

Po-Pla-021 5 polyèdres de Platon : hexaèdre ou cube. -

Po-Pla-023 5 polyèdres de Platon : octaèdre.

Po-Pla-023 5 polyèdres de Platon : octaèdre. -

Po-Pla-024 5 polyèdres de Platon : dodécaèdre.

Po-Pla-024 5 polyèdres de Platon : dodécaèdre. -

Po-Pla-025 5 polyèdres de Platon : icosaèdre.

Po-Pla-025 5 polyèdres de Platon : icosaèdre.